M.2接続(規格)、M.2 SSD、M.2 NVMe、M.2 SATA、NVMe PCIe4.0 とは

(本ページはプロモーションが含まれています)

2025年1月11日調査更新

【 本ページと最も関連の深いページ】:

intel CPU向けマザーボード・チップセット比較一覧表

intel CPU向けマザーボード・チップセット比較一覧表

AMD CPU向けマザーボード・チップセット一覧表

AMD CPU向けマザーボード・チップセット一覧表

本ページは、現在までに急速に進歩普及し、良く使われている規格ながら、十分に理解されていないと思われる、解りにくい名称の規格である、「M.2接続(規格)、M.2 SSD、M.2 NVMe、M.2 SATA 」とは何かについて、具体的な例を挙げて、説明を試みたページです。

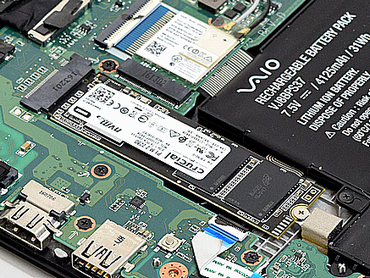

左の写真は、VAIOノート内蔵 M.2 SSDの交換作業例(joshin.web shopさんから引用させてもらいました)である。

まずは、コンピュータの内蔵拡張カードの種類としては、

・M.2 SSD カード(現在のM.2 カードの中心)

・M.2 WiFiネットワークカード

・Bluetooth 5.2M ワイヤレスネットワークカード

・GPS

・NFC

・デジタルラジオ

・WiGig

・WWAN M.2カード

などがある。

【M.2(エムドットツー)接続(規格)とは】

左の写真は、SSD 512GB 内蔵 SATA M.2 2280 SATA III 6.0Gb/s M200である。

M.2(エムドットツー)は、コンピュータの内蔵拡張カードのフォームファクタと接続端子について定めた規格である。

2014年5月頃発売の、Intel 9シリーズチップセット(Z97/H97)搭載マザーボードで採用された。

この当時は、M.2と同時にSATA Express(SATAポート2基と専用端子のセット)が採用された(※最下欄の「M.2 SSD の歴史」を参照)。後者のSATA Expressは、人気?とならず消滅したようだ。筆者にもほとんど記憶にありませんでした。

M.2プラットフォームは汎用性に優れており、さまざまなM.2拡張カードをサポートしている。

M.2拡張カードは、M.2プラットフォーム内でさまざまなハードウェアと機能を使用して構成できる。M.2のコネクターは、従来コネクターとの互換性はないが、データ転送の技術自体は互換性を持っている。

【 前身の mSATA (Mini-SATAの略)とは 】

M.2は、mSATAの後継として開発されました。このため、Serial ATAの技術を強く継承しているのです。

←mSATAのSSD(S-ATA3)

(SATAケーブル無しで取付けられるSATA規格コネクター仕様と言える)

mSATAは、ロープロフィール型のSATAコネクターとして登場しました。(最下段の【M.2 SSD の歴史】も参照下さい)

またその低背のために、mSATA方式のSSDは、SSDをHDDのキャッシュとして利用するノートパソコンでよく利用されました。

M.2は、このmSATAカード空間の利用を、さらに最大化し、その端子部分を最小化するために設計されたのです。( 引用元”SATA M.2 Card”(英語版): M.2 has been designed to maximize the usage of the card space, while minimizing the footprint.)

単純計算で、M.2のSSDは、mSATAのSSDに比べて容量を倍にすることができるようだ。

M.2は、Serial ATAの技術を強く継承しているため、内部的にPCIエクスプレス(PCI Express)接続のものと、SATA接続のものがある。

これは、M.2は接続機器に応じたデータ転送方式が可能であるということであり、このため、M.2は複数の信号が結線され、転送方式を自動的に切り替える機能が搭載されているということである。

発売当初から、M.2は、SATA Express(※最下欄の「M.2 SSD の歴史」を参照)の持つPCI Express 3.0と、SATA 3.0との互換性に加えて、USB 3.0との内部互換性を備えたものだった。

【 M.2 スロット と、M.2 拡張カードの形状は 】

◆M.2 スロットコネクター(マザーボード上)

ASRock Z97 Extremeマザーボード。(2014年5月発売)

上はPCI Express Gen3(PCIe第3世代Generation3.0) x4 Laneの高速M.2スロットで、当時は、Ultra M.2 と大きな文字で書かれていた。

下はPCI Express(PCIe) x2 lane の通常のM.2スロットで、PCI Expressの世代は不明であった。

【M.2 スロットに M.2 SSD カードを差し込む】

マザーボード上に(縦でなく)横向きに実装ハンダ付された、M.2 スロットコネクターに、M.2 SSD カードを差し込んで取り付けている写真。カード頭の穴にネジを入れマザー基板に取り付け固定する。

【M.2 SSD カード】

◆製品の呼称(呼び方)

M.2は、内部的にPCIエクスプレス(PCI Express, PCIe)接続のものと、SATA接続のものがある。

PCIエクスプレス(PCI Express, PCIe)接続のものは、

PCIエクスプレス(PCI Express, PCIe)接続のものは、

● M.2 SSD NVMe ● M.2 NVMe SSD 、 ● M.2 SSD (NVMe対応)

● NVMe対応 M.2 SSD とか、

PCIe の世代(Generation 4)やレーン数(x4)も入れた、

●NVMe・PCIe5.0、●NVMe・PCIe4.0、●SSD M.2 (PCIEx Gen4 x4)、● NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4、

などと、実に様々な呼び方があり決まっていないようです。

SATA接続のものは、

SATA接続のものは、

● M.2 SSD SATA ● M.2 SATA SSD 、と呼ぶ。

さらに下記の基板サイズ(M.2 2280)も呼称の中に入っていたりする。

◆M.2 SSDカードの形状

M.2 SSDは、マザーボード上のスロットに直接差し込む基板の形をしており、基板の種類によって、現在は3種類の長さのものに分けられる。

基板のタイプは、幅が22mmと一定で、長さが42mm〜80mmと数種類ある。

M.2 type2280(22mmx80mm) M.2 type2260(22mmx60mm)M.2 type2242(22mmx42mm)。

上のM.2スロット写真には、この長さに応じた基板の頭の取り付けネジ穴が用意されている。

M.2 SSDには、大きく分けて2つの接続の種類があり、接続端子(キー)のタイプは、「Mキー」と「Bキー」の2つである。

写真は、M.2 SSD カードの端子部(キー)で、「B & M キー」と「Bキー」と「Mキー」、そしてマザーボード取付けの M.2 コネクターのソケット断面図である。

【M.2 SSD 拡張カードの市販品実例】

◆M.2 SSD (SATA) 又は M.2 SATA SSD 接続端子Bキー:SATA(M.2 SATA)

左の写真は、Hanye SSD 512GB 内蔵 SATA M.2 2280 SATA III 6.0Gb/s M200である。

シーケンシャル読み取り最大:550MB/s;インターフェース:SATA 6Gb/s (SATA3)、2280は、幅22mm x 長さ80mmのサイズ。

◆M.2 SSD (NVMe) 又は M.2 NVMe SSD 接続端子Mキー:PCIe x4(M.2 NVMe)

左の写真は、キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 である。

PCI Express Gen 4.0 x4 接続の「x4」は、4 レーンの意味。

(PCI Express x1は、1レーンを使ってデータ転送。 PCI Express x4は、レーンを4本束ねて4レーンを使って並列転送なので、x1に比べて4倍高速。)

最大読込: 7300MB/s 最大書込: 6400MB/s

Type 2280は、幅22mm x 長さ80mmのサイズ。

【 PCIe とは、 NVMe とは何か 】

PCIe (PCI Express) ( Peripheral Component Interconnect Express 略) については、デスクトップ型パソコンを利用されている方はよくご存じと思いますが、SATAと同様に拡張バスや拡張スロットの接続規格(正確には、高速にデータ通信をおこなうために作成された「シリアル転送方式の拡張インターフェースの接続規格」)を指す名称です。

PCIeでは、一対の接続端子による基本的な伝送路の構成をレーン(lane)と呼び、この一対の伝送路を互いに反対方向の通信(送信、受信)に用い、全二重通信が可能である。

複数のレーンを束ねて一体的に運用することで速度を向上させることができる。レーン数は「×16」「×8」「×4」「×2」「×1」などの種類がある。

このように、主にPCIe がハードウェア規格なのに対して、主にNVMeは、ソフトウェアの規格である。

NVMe (Non-Volatile Memory Express)は、直訳で、不揮発性メモリ・エキスプレスという名のプロトコル(通信の送受信手順)である。

つまり、NVMeは、SSDをはじめとした不揮発性メモリ(NVM)を使用したストレージのために最適化された通信プロトコル・インターフェース規格である。

NVMe は、SSD専用に設計されていて、フォームファクタの制約を受けることなく、前述の高速PCIeソケットを使用し、ストレージインターフェイスとシステムCPUとの間で通信する。

(注記)●不揮発性メモリ = Non-Volatile Memory = NVM

●通信プロトコル=異なるデバイスが通信する際の送受信の手順やルール

NVMe は、従来のSATA(AHCI)規格では、転送速度の限界が来ていたことから、フラッシュストレージ(SSDと実質的に同義)による通信を最適化(高速化)することを目的に作られたインターフェース接続規格である。

SATA(AHCI)規格は、1つのコマンドキューしか持たず、1(I/O)キューあたり32のコマンドしか送信できませんでしたが、NVMeは、64000のコマンドキューを持ち、1(I/O)キューあたり64000のコマンドを送信するという、極めて高速なデータ転送が可能になりました。

【 M.2 NVMe SSD と M.2 SATA SSD の速度 】

◆NVMe SSD カードで、 PCIe Gen X のデータ転送速度

●PCI Express 1.1

伝送路(レーン)1本あたり片方向 2.5Gbps 双方向 5Gbpsで通信できる。

(実際のデータ転送ではデータ8ビットごとに2ビットの誤り訂正符号などを追加する8B/10Bエンコーディングが行われ、)

1レーンあたりの実効データ転送速度は、片方向 250MB/s、双方向で 500MB/sとなる。

●Gen2(Generation 2:第2世代)

1レーンあたりの物理帯域: 片方向5.0Gbps 双方向10Gbpsで通信できる

1レーンあたりの実効データ転送速度: 片方向500MB/s 双方向1GB/s で通信できる。

16レーンならば、片方向8GB/s(500MB/s×16)、双方向16GB/s(1GB/s×16)で通信できる。

(以上の、Gen 1.1, Gen 2 は、使われていない)

●Gen3(Generation 3:第3世代)

1レーンあたりの物理帯域: 片方向8Gbps(= 8GT/s)、双方向16Gbps(= 16GT/s)

1レーンあたりの実効データ転送速度: 片方向0.9846 GB/s(約1GB/s)、双方向1.969 GB/s(約2GB/s)

(PCI Express 3.0のポートは規格上最大32レーンまで束ねられ、)

1ポートの最大の実効データ転送レート: 片方向31.51 GB/s、双方向63.02 GB/sである。

(Gen 3:第3世代あたりから、Gbps = GT/s (トランスファー/秒)と呼ぶようになりました。以下それに従う)

●Gen4(Generation 4:第4世代)

1レーンあたりの物理帯域: 片方向16GT/s 双方向 32GT/s

1レーンあたりの実効データ転送速度: 片方向約2GB/s 双方向約4GB/s

●Gen5(Generation 5:第5世代)

1レーンあたりの物理帯域: 片方向32 GT/s 双方向 64GT/s

1レーンあたりの実効データ転送速度: それぞれ 約4GB/s 約8GB/s

●Gen6(Generation 6:第6世代)

1レーンあたりの物理帯域: 片方向64 GT/s 双方向 128GT/s

(主にWikipediaの「PCI_Express」より)

◆SATA SSD カードのデータ転送速度

最新のSATA規格のSATA3で、 6.0Gb/s である。

理論上の最大転送速度は6Gbpsだが、SATA2と同じく誤り訂正符号を付与するため、実効転送速度は600MB/sとなる。

(速度の注記)

例 16Gbits/s = 16Gbps = 16GT/s (Gen3 から、Gbps = GT/s (トランスファー・秒)

【M.2 SSD の歴史】

M.2 は、mSATA(一番下の写真)の後継として開発されたフォームと接続端子について定めた規格であるが、M.2 SSDカードと、mSATAのSSDカードの形を比較して見れば解りやすい。mSATA SSDは、一般のノートパソコンやモバイル向けノートパソコンなど、薄型デバイスへの搭載を主な用途として発売された。

M.2拡張カードには、SSD以外の機能に、Wi-Fi、Bluetoothなど様々な機能を持たたカードもあるが、現在の中心はSSD である。

M.2規格は、本質的には、すぐに姿を消したSATA Expressの小型版といえる。M.2の提供するバスインターフェイスは論理的にはSATA Expressの上位互換である。M.2はSATA Expressの持つPCI Express 3.0とSATA 3.0との互換性に加えて、USB 3.0との内部互換性を備える。(主にWikipediaの「M.2」より)

◆すぐに姿を消したSATA Express コネクター(マザーボード上にある)

SATA ExpressはSATAポート2基と専用端子のセットだが人気とならず、消滅したようだ。

写真の右側の小さい基板がM.2のSSDで、左がmSATAのSSD

M.2 SSDカードと、mSATAのSSDカードの形状を比較して見れば解りやすい。

●M.2 SSDのカードサイズは、幅22mm、長さは42、60、80mmなど。

●mSATA SSDのカードサイズは、幅30mm、長さは ?mm

・mSATA

mSATAとは、SSDをHDDのキャッシュとして利用するIntel Smart Response Technology(ISRT)やIntel Rapid Start Technology向けに登場した接続方式で、Mini SATAの略。ケーブルを使わずにPCへ取り付けられるSATA規格コネクターの仕様。

2025年1月11日調査更新

【 本ページと最も関連の深いページ】:

intel CPU向けマザーボード・チップセット比較一覧表

intel CPU向けマザーボード・チップセット比較一覧表

AMD CPU向けマザーボード・チップセット一覧表

AMD CPU向けマザーボード・チップセット一覧表

ご意見、ご要望について

ご意見、ご要望について